세상이 참 많이 변했다. 요즘엔 눈 깜짝할 사이에 세상을 움직이는 시스템도, 이를 반영하는 인식도 달라진다. 익숙해진다 싶으면 어느새 옛것(塔骨)이 돼 버린다. 예전엔 텍스트가 중요했다면, 이젠 컨텍스트가 중요하다. 그래서 요구되는 것은 관계지향성이다. 전문성이 있어도 주변과 융합하지 못하면 소통할 수 없기 때문이다. 포스트 코로나 시대의 키워드는 ‘소통 가능한 전문성’이 아닐까. 백신도 예방법도 흔치 않던 전근대 시대, 유행병이 휩쓸고 지나가면 이를 예방하는 차원에서 부적 같은 그림들이 시대를 이야기하듯 쏟아져 나왔다.

악귀를 물리치는 대표적인 이야기는 바로 처용(處容; 악학궤범)에서 찾을 수 있다.

“서울 밝은 달밤에/ 밤늦도록 놀고 지내다가/ 들어와 자리를 보니/ 다리가 넷이로구나/ 둘은 내 것이지만/ 둘은 누구의 것인고?/ 본디 내 것(아내)이다만/ 빼앗긴 것을 어찌하리”

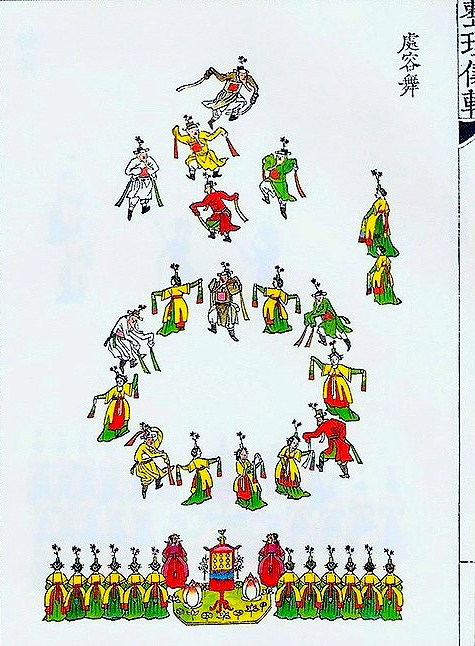

신라 헌강왕 때 ‘처용설화(處容說話)’에서 비롯된 국가무형문화재 제39호 ‘가면무’는 조선초기 오방처용무(五方處容舞)라는 다섯 방위의 춤으로 구성돼 다양한 그림으로 기록됐다. ‘악학궤범’에 따르면 12월 회일(晦日; 그 달의 마지막 날) 하루 전날 궁중에서 나례(儺禮: 잡귀를 쫓기 위해 베풀던 의식)를 행한 뒤에 처음과 끝 두 차례에 걸쳐 처용무를 추었다. 조선 초 <악학궤범>, 전(傳) 김홍도(1745~1806)의 <부벽루연회도>, 정조의 을묘년(1795) 화성행차를 기록한 의궤의 제14면 혜경궁(홍씨) 회갑잔치 장면 등에는 5방위를 상징하는 처용무 그림이 그려져 있다. 역병을 내쫓고 행운을 불러오는 상징으로 여겨졌기 때문이다.

한국에 처용 그림이 있다면, 서양엔 역병 희생자를 위해 탄원하는 ‘성 세바스티아누스(Sebastian)’ 그림이 있다. 전설에 따르면 황제 디오클레티아누스의 근위 대장이었던 세바스티아누스는 크리스트교를 박해하는 황제에게 자신이 기독교 신자임을 밝힌 이후, 수많은 박해를 받았으나 되살아났으며 이후 전염병의 수호성인으로 추앙받았다.

1347년부터 1350년에 걸쳐 유행한 페스트는 유럽에서만 약 2000만 명에서 3500만 명가량의 희생자를 낳았다. 페스트의 유행은 기사와 성직자 계급이 지배하던 중세유럽의 봉건 제도를 뿌리째 뒤흔들었고, 이는 사회경제적 손실뿐 아니라 개인의 가치관에도 엄청난 충격을 가했다. 기도나 고행이 병치료에 효과가 없다는 인식은 교권의 추락으로 이어졌고, 역병이 죄에 대한 벌이라는 교회의 가르침에 회의를 품게 했다. 훗날 중교개혁의 토양이 된 페스트에서 승리자는 다름 아닌 변호사였다. 페스트가 지나간 뒤 죽은 사람의 재산분배 문제를 해결하는 데 변호사가 필요했기 때문이다. 역설적이게도 역병은 소수인권의 성장, 종교개혁의 가속화, 신문물로의 전환 등 낡은 패러다임을 몰아내고 새로운 가치와 희망찬 미래를 여는 동력이 되었다.

성균관대박물관 큐레이터